Globale vs. locale, due concetti per due modelli distinti

Chi sono i "new global"? E' contraddittorio definirsi tali se si vule combattere la globalizzazione? Queste e altre domande ancora in una riflessione che contrappone il piano globale e il piano locale.

di Francesco Bevilacqua

Il piano globale e il piano sociale sono molto distinti e in contrasto tra loro

Non voglio usare giri di parole per introdurre l’assunto principale, quello che da origine alla mia riflessione, anche perché sono convinto che proprio nella scarsa chiarezza d’intenti risieda oggi l’ambiguità di certe frange e correnti di pensiero.

Ecco dunque la mia considerazione: quello globale e quello locale sono due piani distinti, separati, inconciliabili e nella quasi totalità dei casi in contrasto fra loro. Non è possibile delineare un modello che ammetta – né nella sua parte speculativa né in quella operativa – entrambe le dimensioni. In poche parole, ritengo irrealizzabile e irrealistico il famoso slogan “pensare globalmente e agire localmente”. Semplicemente questo non è possibile.

Anzitutto è bene chiarire a grandi linee cosa si intende per globale, anche se dare una definizione univoca e universalmente valida è difficile e forse proprio questo è e sarà uno dei punti di maggiore divergenza, rispetto alle opinioni altrui, di tutta la mia riflessione.

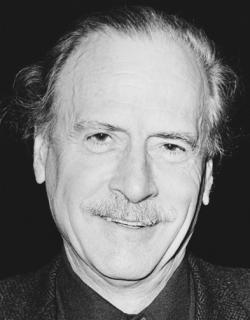

Il concetto di pensiero globale, di globalizzazione, è entrato nel lessico politico da una decina di anni, allo scatenarsi a Seattle dei primi accesi contrasti fra i rappresentanti istituzionali di un modello che in realtà esisteva già da tempo e un movimento eterogeneo, che per la prima volta si dava un’identità e un volto e che questo modello lo contrastava tanto fortemente quanto disordinatamente, almeno nelle sue fasi iniziali. Come detto tuttavia, la globalizzazione è un concetto ben precedente, introdotto per la prima volta dal sociologo Marshall McLuhan, che già nel 1968 parlava di “villaggio globale”, intendendo con esso la contrazione – lui si riferiva all’ambito delle grandi comunicazioni – di tempo e spazio, equiparando le distanze e le tempistiche locali, quelle di un villaggio appunto, con quelle planetarie.

Marshall Mcluhan ha introdotto per la prima volta il concetto di globalizzazione e di villaggio globale

Mi spiego meglio: le specificità che rendono così stupendamente variegato il nostro pianeta e le culture che lo abitano sono indissolubilmente legate con queste due dimensioni; quella territoriale, che forgia letteralmente la realtà umana e naturale che la abita così come lo stampo di pietra da la forma alla ceramica che vi viene colata dentro; quella temporale, che con l’incedere degli anni detta i ritmi evolutivi, senza contrazioni artificialmente imposte buone solo a scombinare l’armonia naturale. Nel momento in cui vengono meno spazio e tempo, tutto ciò che è ad essi collegato salta, impazzisce, si scombina o si distrugge.

In questo senso, ritengo utile rifarmi alla distinzione rigida e al tempo stesso estremamente significativa che i seguaci di Arne Naess hanno operato fra l’ecologia profonda, che parte prima di tutto da un mutamento di visione, abbracciando il paradigma olistico e ridefinendo il rapporto stesso fra l’uomo e la natura, e quella che essi chiamano “ecologia di superficie”, che pur perseguendo nobili intenti non è capace di rinunciare allo schema che vede l’uomo posto un gradino sopra alla natura.

Quello che ritengo utile mutuare da questa distinzione è il rigore con cui gli ecologisti profondi giudicano l’approccio culturale, rivendicando un’alterità rispetto all’ecologia di superficie la quale, pur operandosi spesso e volentieri in favore dell’ambiente, non è però capace di modificare la propria visione, precludendosi in questo modo la possibilità di recuperare con la natura una sincera armonia capace di ristabilire un rapporto che eliminerebbe alla radice le storture del sistema moderno.

E' contraddittorio definirsi new global se si combatte la globalizzazione

Qui mi fermo un attimo per fare due piccole ma doverose precisazioni. La prima è che con queste riflessioni non voglio negare che ci possa essere e ci sia effettivamente una sorta di riverbero mondiale, planetario delle istanze sopra descritte, magari arrivando anche a esperienze di coordinamento e azione concertata in alcuni casi, partendo sempre però dal presupposto che si tratta di iniziative locali che si confrontano, si coordinano e si “mettono in rete”. In secondo luogo, lungi da me la volontà di rifugiarmi in particolarismi chiusi e autoreferenziali, che sarebbero sì differenti rispetto al modello globale ma, in ultima analisi, non farebbero altro che il suo gioco.

Cosa propongo, quindi? Nessuna novità, nessuna ricetta rivoluzionaria e vincente. Cose semplici che ci sono sempre state e che ultimamente abbiamo solo perso di vista: la riscoperta della propria tradizione spirituale e culturale, che è un’ancora che ci tiene sempre saldi alle nostre rive; la rivalutazione e la valorizzazione delle differenze, che in questo mondo ordinato da un pensiero omologante e livellatore devono costituire un punto sul quale non si può cedere; il rifiuto del modello di consumo globale, a cui preferire l’alternativa locale: esistono già gli strumenti per praticarla, dai prodotti a chilometri zero alle monete complementari, dalla permacultura alle esperienze politico-amministrative virtuose.

Non ho la pretesa che le mie considerazioni siano giuste e condivise da tutti, ma ritengo che l’unica arma veramente efficace da contrapporre alla globalizzazione sia la riscoperta e la riproposizione della dimensione locale. E il radicalismo che mi anima nel sostenere questa mia posizione è dovuto al fatto che le possibilità di successo di questo approccio sono direttamente proporzionali alla fedeltà nei confronti dei suoi connotati: tanto più si cederà alla tentazione di diluire questa battaglia su un piano globale e di universalizzarla, quanto più facile sarà cadere nuovamente nelle storture e nelle contraddizioni che tale piano inevitabilmente e intrinsecamente comporta, a prescindere dalle intenzioni buone o cattive di chi si cala nel suo contesto.

Globalizzazione e No Global

una spiegazione chiara e comprensibile del fenomeno globalizzazione, quale tendenza all'unificazione del... Continua... |

La Globalizzazione e la Fine del Sociale

c'è stato un tempo, nei primi secoli della nostra modernità, in cui ragionavamo in termini politici:... Continua... |

Che cos'è la Globalizzazione

nel lessico di fine millennio si è fatta strada una parola nuova, una parola che negli usi e abusi... Continua... |

Il Mondo Secondo Monsanto - DVD

Il Mondo Secondo Monsanto - DVD

Un film-indagine che ci porta a riflettere sulle basi etiche della nostra società dei consumi: trasparente,...

Continua...

Guida alla Sopravvivenza

Guida alla Sopravvivenza

Secondo la prospettiva olistica la terra costituisce un grande organismo di cui fa parte anche l'uomo, il...

Continua...

La Prossima era Glaciale

La Prossima era Glaciale

65 milioni di anni fa, i dinosauri vennero spazzati via dalla faccia della terra da qualcosa di terrificante...

Continua...

Geopolitica dell'Acqua

Geopolitica dell'Acqua

L'acqua è alla base della vita del pianeta. è, dunque, un bene comune o un bene economico? l'acqua è la...

Continua...

Ecologia Profonda

Ecologia Profonda

In questo libro vengono distinti per chiarezza due tipi di ecologia: una "ecologia di superficie" che...

Continua...

Cosa Mangia il Pollo che Mangi

Cosa Mangia il Pollo che Mangi

Che cosa ha mangiato il pollo che stiamoper gustare in punta di forchetta?come sono stati coltivati i fagioli...

Continua...

- 2004-2010: sei anni di archivi, sei anni di informazione ecologica

- Anche questo è Sud. L'Italia vista da un camper

- Daniel Tarozzi in Viaggio nell'Italia che Cambia

- L'Eterno Ulisse, itinerari insoliti nel grande mare della conoscenza

- Cara-o TerraNauta

- Velo-City 2010: la rete globale delle città a due ruote

- Eco in Arte, quando l'ecologia incontra l'arte

- Aiutare il Guatemala dopo "Agata", la tempesta tropicale

- Monsanto, due versioni della stessa storia

- La malattia non esiste, il nuovo libro di Maria Rosa Greco

- Arne Naess, il filosofo dell’ecologia profonda

- L’Ecologia profonda: una nuova visione del mondo

- L'anima degli esseri senzienti

- L'anima degli esseri senzienti. Parte seconda

- Torre di Babele e villaggio globale

- Bill Devall è tornato alla Terra

- Glocalismo, l’alternativa strategica alla globalizzazione

- L’insostenibile logica della globalizzazione e delle multinazionali

- Mondi virtuali, la realtà è "arricchita"?

Per cancellarti, inserisci la tua mail qui sotto.